Монахиня Евфимия (Аксаментова) – о жизни старца в Переделкине, его неожиданных словах, духовной красоте и последних днях.

О доброте архимандрита Кирилла и его любви ко всем окружающим, скромной жизни в резиденции Патриарха, любимых занятиях и важных словах монахиня Евфимия рассказала «Правмиру».

– На протяжении многих лет вы заботились об отце Кирилле. Как так случилось, что вы стали его келейницей?

– Я бы начала с того, что в формальном смысле этого слова келейницей я себя назвать не могу, да и сам батюшка никогда не именовал меня своей келейницей.

Отец Кирилл был иноком классического монастырского образца, а традиция мужского монастыря предполагает иметь в качестве келейника монаха из числа своей братии. Таков порядок для всех, а это важно, если мы говорим об отце Кирилле – человеке, соблюдавшем традицию и любившем ее.

К тому же в келейные назначались иноки по благословению начальства лавры, отец Кирилл и тут не был исключением – он не «выбирал» себе того или иного брата, которого мог считать подходящим. Кто был назначен – тот и подходил. В начале 90-х бессменным келейником батюшки стал отец Мефодий (Ермаков) – ныне уже архимандрит – человек преданный и скромный, о редкой порядочности и честности которого батюшка всегда с восхищением отзывался.

Другое дело, что последние десять лет перед инсультом отец Кирилл жил у нас в Переделкине по приглашению Патриарха практически постоянно и в стенах лавры бывал только время от времени. Келейник мог помогать своему старцу только в дни его приездов из Переделкина.

– А разве нельзя было келейному монаху не разлучаться со своим старцем, как это можно наблюдать на примере многих других духовников?

– Конечно можно было! И лаврская братия была бы только рада послужить горячо любимому духовнику.

У нас, в патриаршей резиденции в Переделкине, батюшка всегда был желанным гостем, и если бы он попросил – Святейший обязательно уважил бы его просьбу и поселил бы рядом со старцем и его келейного.

Другое дело, что самому батюшке это казалось нескромным. Да и селить тогда дополнительного человека особо негде было – батюшка это видел. Это сегодня на территории резиденции два огромных новых корпуса, а в те годы стоял только небольшой двухэтажный дом Святейшего и еще домик, где жили наши монахини, иподиаконы, патриарший архидиакон, ну и была келейка для отца Кирилла, в которой он принимал людей. Обслуживающих резиденцию сестер было всего пять-шесть человек, и они крутились как белки в колесе, уставали очень – ведь на них был еще и скотный двор… Поэтому батюшка стеснялся обременять сестер лишним постояльцем.

Такой уж он был человек.

И важно добавить, что отец Кирилл всегда, невзирая на свои немалые годы, оставался энергичным и подвижным. Он не был таким, знаете ли, изможденным, немощным старцем, который нуждался в суетливой опеке келейников.

Батюшка был как часовой на своем посту – всегда бодр и подтянут, всегда готов к любым жизненным ситуациям.

Только за год-два до инсульта он начал заметно сдавать, ссутулился и все больше уходил в себя… Но без «работы» он никогда не оставался – всегда исповедовал народ.

Помощь ему нужна была только для того, чтобы разложить подарки перед началом общей исповеди: иконочки, церковные календари, книги – он любил дарить подарки приходящим, любил помогать нуждающимся. Ну и так сложилось, что в Переделкине этим было сподручнее заниматься мне. А еще – пуговицу иной раз пришить ему на рясе, заварить отвар шиповника в термосе, позвать старца на обед или принести ему поесть в келью… Часто приходилось сопровождать отца Кирилла в больницу – здоровье его становилось все хуже, ведь не случайно Патриарх пригласил его жить в свою резиденцию – у нас был для него более щадящий режим, чем в лавре.

Позднее мне пришлось помогать батюшке отвечать на многочисленные письма – он уже не успевал справляться с этим в одиночку, а письма приходили сотнями в месяц…

– Отец Кирилл был вашим духовником. Вы сами попросили об этом или как это произошло? Как он стал главным человеком в вашей духовной жизни?

– Я была совершенно «зеленой» послушницей, когда познакомилась с батюшкой, и мало что понимала в духовной жизни. А отец Кирилл вел себя в нашем небольшом сестричестве так просто и обыкновенно, что не укладывался в расхожее представление о знаменитых духовниках как о тех, кто непременно поучают, обличают или предсказывают будущее. После трапезы он обязательно мыл с нами посуду и помогал убирать со стола… А однажды буквально прибежал на разгрузку кирпичей – помню, как мы выдали 73-летнему старцу «верхонки» и он встал в цепочку сестер трудиться.

Мы, конечно, старались избавить батюшку от таких трудов, но его желание помогать нам было всегда таким искренним и радушным, что воспринималось уже как само собой разумеющееся. И потом, мы были просто счастливы видеть перед собою пример подлинного братолюбия, настроение у нас всегда улучшалось, внутренние конфликты прекращались, когда отец Кирилл присоединялся к нам, поддерживал нас доброй шуткой и улыбкой и непременно подкармливал конфетами. И, конечно, Переделкино погружалось в неподдельную скорбь, когда наш дорогой постоялец отъезжал ненадолго в лавру…

Совсем скоро для меня стало очевидным, что перед нами живой образец монашества, о котором мы читали в древних патериках и другой аскетической литературе. Он был монахом всегда и прежде всего, и не мыслил о себе как о персоне исключительной и важной, был всегда миролюбив и кроток, терпелив к недостаткам окружающих. Высота его внутренней жизни была надежно сокрыта за внешней простотой его трудовых будней…

Однако мне и в голову не приходило просить батюшку быть моим духовником. Это произошло каким-то естественным образом, впрочем, как и все, что происходило подле отца Кирилла. Я все больше и больше пленялась нравственной красотой этого человека, который принимал народ порою до двух часов ночи и ни разу не проявил недовольства или нетерпения, и который однажды скромно сказал мне неожиданное:

«Я чувствую твое сердце… И даже если весь мир от тебя отвернется – я не отвернусь».

Вот почему-то он так сказал… А ведь такое мог произнести только духовник – твой духовник – и в словах этих было столько душевного благородства, что я до конца дней своих буду их помнить.

Он умел любить тех, кто, казалось бы, и не очень этой любви заслуживал. Мы могли совершенно не блистать добродетелями, но батюшка оставался верен своему слову: раз он принял на свое попечение человека – он от него не отворачивался и носил в сердце.

– Каким он был духовником? Правда ли, что никогда ничего не навязывал, не давал указаний, но мягко подводил к самостоятельному решению, на которое и благословлял? Как это происходило? Сталкивались с подобным отношением или это касалось только мирян?

– У каждого, думаю, свой опыт общения с батюшкой. Но, насколько я могу судить, батюшка предпочитал призывать человека к внутренней работе, к умению прислушиваться к голосу совести, и стараться здраво и трезво рассуждать. Многим, например, желалось получить из его уст императивное провозглашение «воли Божией», услышать обличение или даже пророчество… И если таким людям говорить о совести или о том, что все потребное они могут обрести на страницах Евангелия – им это может показаться незначительным. Однако отец Кирилл никогда не шел на поводу у таких настроений. Припоминаю, как однажды он оказался в кругу людей, которые прямо-таки чаяли от него ярких слов и назиданий, чего-либо необыкновенного. Так вот, батюшка все два часа этой встречи просто молчал. Не знаю, я почему-то подумала тогда: вот это и есть «высший пилотаж» – никакой рисовки и самовыпячивания, никакого желания завладеть умами других. Только скромность, внутренняя собранность и доброжелательность…

Многие желают услышать прозорливое слово, но величие подлинного духовного наставничества, мне думается, сокрыто в умении помочь человеку пройти его собственный путь – со всеми ошибками и преткновениями, с болью душевных переживаний. Мы не растем внутренне, если ищем только прозорливых подсказок.

Отец Кирилл был из плеяды тех подвижников, за которыми можно было просто наблюдать, стоя в стороне, и получать от этого огромную пользу и утешение.

К своему духовническому служению батюшка относился очень ответственно – и, конечно, мог проявить и строгость, если требовалось для пользы дела. Только слову его не были присущи ни гнев, ни раздражительность.

Для меня же останутся в памяти не столько его подсказки касательно моего будущего, которые исподволь, конечно, им давались и о которых только сейчас – когда это «будущее» уже наступило – я начинаю догадываться, сколько та светлая надежда, которая словно обволакивала тебя, когда ты выходила из кельи старца. Наше, современное поколение иноков – поколение людей достаточно унылых и сложных. С нами непросто и близким нашим, и духовникам… Мы всегда ходим словно по краю пропасти. Так вот, отец Кирилл обладал даром отводить тебя от этого края.

– Расскажите о вылазке на крышу в день 50-летия Победы. Как батюшке пришла в голову такая идея? Почему было важно увидеть салют? Что для него значил салют на Поклонной горе? Вы говорили об этом?

– Я уже говорила здесь, что отца Кирилла мы всегда знали в Переделкине как человека энергичного и бодрого духом. Оптимизм и радость батюшка просто излучал. И не чурался проявлять интерес к бытовым и, казалось бы, незначительным вещам. Например, зная, что моя мама живет в Иркутске, он постоянно интересовался, какая там погода. Это трогало…

Но вместе с тем он внешне проявлял себя по-монашески сдержанно и осторожно, дабы никому не послужить к «преткновению и соблазну». Всегда окруженный толпами народа, он прекрасно понимал, что сколько людей – столько и мнений, и часто вспоминал в этой связи пример прп. Макария Великого, которому современники «выговаривали» за его слишком простое обращение с братией…

Ну, видимо, он знал и чувствовал, что во мне он не встретит ни порицания, ни недоумения в связи с таким необычным желанием. Мы были, что называется, заодно. Батюшка уставал от своей каждодневной нечеловеческой нагрузки, а я уставала, как и все наши сестры, от кухонных хлопот. И вот, поздними вечерами мы могли вместе вслух почитать правило, прогуливаясь в темноте парка, или садились в беседку у пруда и начинали петь какие-нибудь мелодичные канты (а батюшка был большой любитель пения)… Это были те нехитрые минуты отдохновения, которые он изредка мог себе позволить.

Крыша, на которую мы забирались в День Победы, была совсем незначительной – с нее мало что можно было на самом-то деле разглядеть. Но я и не думаю, что отец Кирилл горел уж таким большим желанием увидеть салют. Та внутренняя радость, которая одухотворяла его, имела своим источником живую и горячую любовь к Богу, а День Победы лишь служил поводом еще раз вернуться к дорогим, сокровенным воспоминаниям и снова – возблагодарить Бога. Возблагодарить за жизнь, за мирное небо над головой, за возможность послужить людям. Это нам, молодым, привычно жить в обстановке мира и относительной стабильности. А батюшка прошел через такие испытания, которые мы и вообразить не могли.

– А о войне говорили? Делился ли он воспоминаниями или эта тема была табуированной, как для многих, кто войну прошел?

– Никаких особых табу не было. История с тем, как в руинах Сталинграда он нашел обгоревшее и потрепанное Евангелие – общеизвестна. И то, что переживания войны послужили переломным моментом в его дальнейшем духовном становлении – это тоже многие знают. Но о каких-либо особо тяжелых и драматичных событиях батюшка умалчивал: об этом мы узнали уже в период, когда он был прикован к постели – иногда перед ним словно воскресали картины ужасов военного времени.

– Говорили ли вы с ним о страхе смерти, о том, боится ли кончины, мучений перед смертью? Ведь лежать парализованным – это тоже мука.

– Размышления о смерти, о бренности земного бытия – это вообще-то существо монашеской жизни, да и жизнь рядового христианина должна быть наполнена этими возвышающими дух размышлениями.

Батюшка Кирилл, с одной стороны, прошел войну и знал о смерти не понаслышке, с другой – был верным служителем Церкви Христовой и знал благодатную силу Ее Таинств, Ее учения… Его земной опыт был как бы осолен опытом благодатным.

Поэтому какого-то животного страха перед болезнями и неизбежной смертью отец Кирилл, конечно, не испытывал. Однако ему был присущ естественный для христианина трепет перед тем, что может ожидать его за пределами гроба. Этот трепет праведной души значительно отличается от паники и ужаса души, погрязшей в мирской суете…

К последним испытаниям – тяжелым болезням – монах готовится постоянно, с самых первых своих шагов на духовном пути. Готовился к ним и батюшка, как и всегда – без пафоса и лишних слов. За несколько месяцев до инсульта он был предельно собран внутренне, и то, что ему предстоит пережить что-то очень тяжелое и серьезное – чувствовалось и без объяснений.

А в первые годы болезни он не переставал нас удивлять и восхищать и своим юмором, и благодушием, и мужеством, как всегда стесняясь обременять лишними просьбами тех, кто заботился о нем. Но лет за пять до кончины он уже практически перестал общаться с окружающими.

Так мы от него и не услышали ни разу ни недовольства, ни гневливого окрика, ни порицания, хотя, уверена, что как человек он испытывал подчас и непростые внутренние состояния.

– Как он относился к собственному всенародному почитанию? Легендам вокруг его фигуры, каким-то байкам о его прошлом, километровым очередям паломников? Он вообще как-то с вами это обсуждал? А вы спрашивали?

– Конечно, мы обсуждали картину происходящего… Отцу Кириллу было значительно легче с теми людьми, которых он знал уже не одно десятилетие, людьми, которые шли к нему как к своему духовному отцу… Но в начале 90-х в Переделкино хлынул поток верующих нового поколения…

Людей батюшка искренне любил, жалел и не делал различия между посетителями «знатными» и «простыми»; его всегда отличало особое сочувствие к тем, на чью долю выпали большие страдания и испытания, а таких было в избытке и среди именитых, и среди простых. Но не мало было и тех, кто отдавал дань моде или приходил в поисках чего-то необычного… Это не могло не тяготить батюшку. Но что он мог поделать? Его огромный монашеский и человеческий опыт, видимо, делал его неуязвимым перед волной испытаний нового времени.

Ни для кого не секрет, как портит, а подчас и просто уродует человека повышенное внимание к его персоне. Так же, как и портит его власть, широкие возможности, деньги… От неоправданного почитания пострадали многие неопытные духовники, повредив и своим последователям. Отец Кирилл, однако, словно оставался в стороне от этого ажиотажа – он со смирением служил тем, кто в нем действительно нуждался, всегда оставаясь ровным и кротким. Нагрузка его, между тем, увеличилась в разы – к нему ехали архиереи, настоятели и настоятельницы монастырей, которых открывалось по России множество, студенты семинарий, приходское духовенство, монахи и миряне. И все получали добрый и разумный совет старца, который никогда не вносил разлада в души людей.

А между тем, нам довольно часто приходилось увозить батюшку на карете скорой помощи с сердечным приступом…

Когда он уже лежал парализованный, но еще мог говорить, я сказала батюшке о том, что приходит время и вот-вот появятся желающие писать о нем.

– Только бы не было лжи… – вздохнул отец Кирилл.

– При жизни была ли «литература» о нем, знал ли он о ней или книги о старце – детище последних лет? Что вы об этом думаете? Почему беллетристическая литература о батюшке так востребована (ведь если нет спроса, то и нет предложения)?

– Какой-то специальной биографической литературы не было, и батюшка возмутился бы этим, так как это противоречило бы, если сказать по-светски, нормам монашеской этики. То есть, пока инок еще не отошел в мир иной, выпускать о нем книжки нескромно. Другое дело – сборники проповедей. Издавать свои проповеди отец Кирилл разрешал, и конечно, только потому, что проповедь – это не повествование о себе, а беседа о Боге, о тех или иных церковных праздниках. Но пока батюшка лежал прикованным к одру, некоторые его почитатели начали собирать воспоминания и появились отдельные книжки… Батюшка эти издания, естественно, не мог контролировать или просматривать, и ничего уже не мог сказать об их качестве.

А что я об этом думаю? Мне трудно судить непредвзято просто потому, что посчастливилось длительное время наблюдать за батюшкой не только среди скопления народа, но и в келейной обстановке, скажем так – наблюдать закулисье его жизни. И он был всегда духовно красив. Он не был одним на людях, а другим – когда оставался один.

Этот смиренномудрый человек источал такой тонкий, неуловимый духовный аромат, который весьма трудно отразить в воспоминаниях.

Я, к примеру, этот аромат почти не улавливала в том, что иногда читала о батюшке. И не одна я так думаю…

Прискорбно еще и то обстоятельство, что многие, по простоте душевной или не знаю уже по какой причине, искажают некоторые факты, хотя сегодня еще можно что-то уточнить, привести в должный порядок. Во всем этом сокрыта какая-то тотальная недобросовестность.

Сама я, к стыду своему, о многом так и не расспросила отца Кирилла, а должна бы была.

Вот вы спрашиваете, почему беллетристическая литература о батюшке так востребована. А я не знаю, чего на самом деле сегодня хотят получить люди, какую книгу. Люди ведь все разные. Одни уже начинают подпольно распространять самодельные тропари на могиле батюшки, им нужны сенсации, знамения, домыслы и потрясения, а другие – в тишине и скромности размышляют над страницами Евангелия и просто живут так, как заповедал Господь – по совести и без потрясений. На мое ощущение – это разная читательская аудитория.

– Многие вспоминают, что в последние годы рядом с ним ощущалась тихая радость и полнота бытия. Житейские беды, волнения, сомнения замирали, обнажалась самая суть жизни. Вы согласны? Как и отчего это происходило? Как вы это чувствовали?

– Все подлинное, настоящее – всегда сопровождается чувством умиротворения и покоя. Отец Кирилл излучал этот мир и покой, и когда был здоров, и когда 13 лет лежал, прикованный к кровати. С ним никогда не было тяжело в том смысле, в каком бывает непросто с немощными, больными, старыми людьми. Однако посетители приходили и уходили, сочувственно постояв у белоснежной постели больного несколько минут, а время текло дальше, и страдания батюшки не прекращались. Минуты перетекали в дни, дни складывались в недели, в месяцы, в годы…

Мы уже знали, когда у старца возникали, например, острые почечные боли. Он никогда не стонал, но лишь немного хмурил брови и пытался едва движущейся рукой дотянуться до спины… Он признавался, что у него есть боли, только если мы догадывались и спрашивали сами… А так – терпел молча, не желая нас утруждать. И это при том, что он и пошевелиться толком не мог без посторонней помощи, не мог, например, повернуться с боку на бок. Поэтому наша жизнь была расписана по минутам… Все тринадцать лет болезни батюшку мучал душераздирающий кашель – день и ночь, день и ночь. То и дело поднималась температура, он задыхался… Каково ему было – трудно даже вообразить. Но, когда он мог еще говорить – всегда интересовался, достаточно ли мы отдыхаем, не унываем ли?

В последний год своей жизни без помощи специальных приборов старец наш уже не мог дышать – только тяжело и громко хрипел. Об этом больно даже рассказывать.

Он был всецело предан Богу, и раз Господь судил ему такие испытания – он их мужественно и со смирением нес.

Эти мужество и смирение могут показаться вполне обычными свойствами в обстановке относительного благополучия и здоровья, но по-настоящему высокую цену им даешь вот в такие периоды.

Его умиротворяющее присутствие в своей жизни я ощущаю постоянно – оно во всем: в тех или иных обстоятельствах, во встречах с людьми, даже в неприятностях, которые случаются со всеми нами, дабы воспитать нас и возрастить духовно.

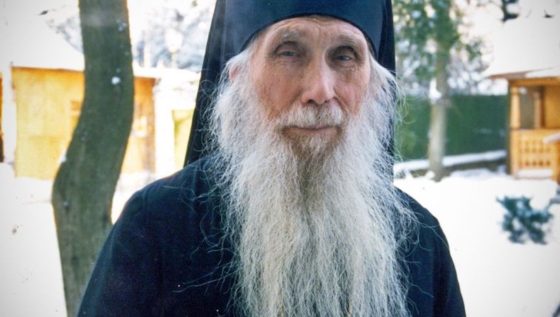

Фото: В. Корнюшин